评论,走火,是因为入魔—当竞技体育沦为数字游戏

在2025年的世界田径锦标赛男子百米决赛现场,一种诡异的沉默笼罩着观众席,跑道上,八名选手如离弦之箭冲过终点,电子记分牌闪烁的数字瞬间定格:冠军成绩9秒45,打破世界纪录,欢呼声并未如期而至,取而代之的是社交媒体上爆炸式的质疑——“这真的是人类能做到的吗?”紧随其后的,是国际体育仲裁机构宣布对冠军选手启动“生物数据异常”调查,这一幕,仿佛成了当代体育的缩影:辉煌与争议并存,而根源早已埋藏在“唯成绩论”的狂热中。

数字的囚笼:当纪录成为唯一信仰

过去十年,体育界陷入一种危险的循环:科技赋能与人性异化的拉锯战,从基因编辑的潜在威胁到人工智能训练系统的普及,竞技体育的边界被不断重新定义,运动员的身体不再仅仅是天赋与努力的结晶,而是成了数据算法的试验场,以田径为例,2023年引入的“神经肌肉电刺激强化技术”曾被誉为突破生理极限的钥匙,但2024年欧洲反兴奋剂组织的报告显示,超过30%的顶尖选手因过度依赖该技术出现心律紊乱,一位匿名教练坦言:“我们仿佛在玩火——明明知道某些训练方式违背人体自然规律,却因对手都在用而不得不跟进。”

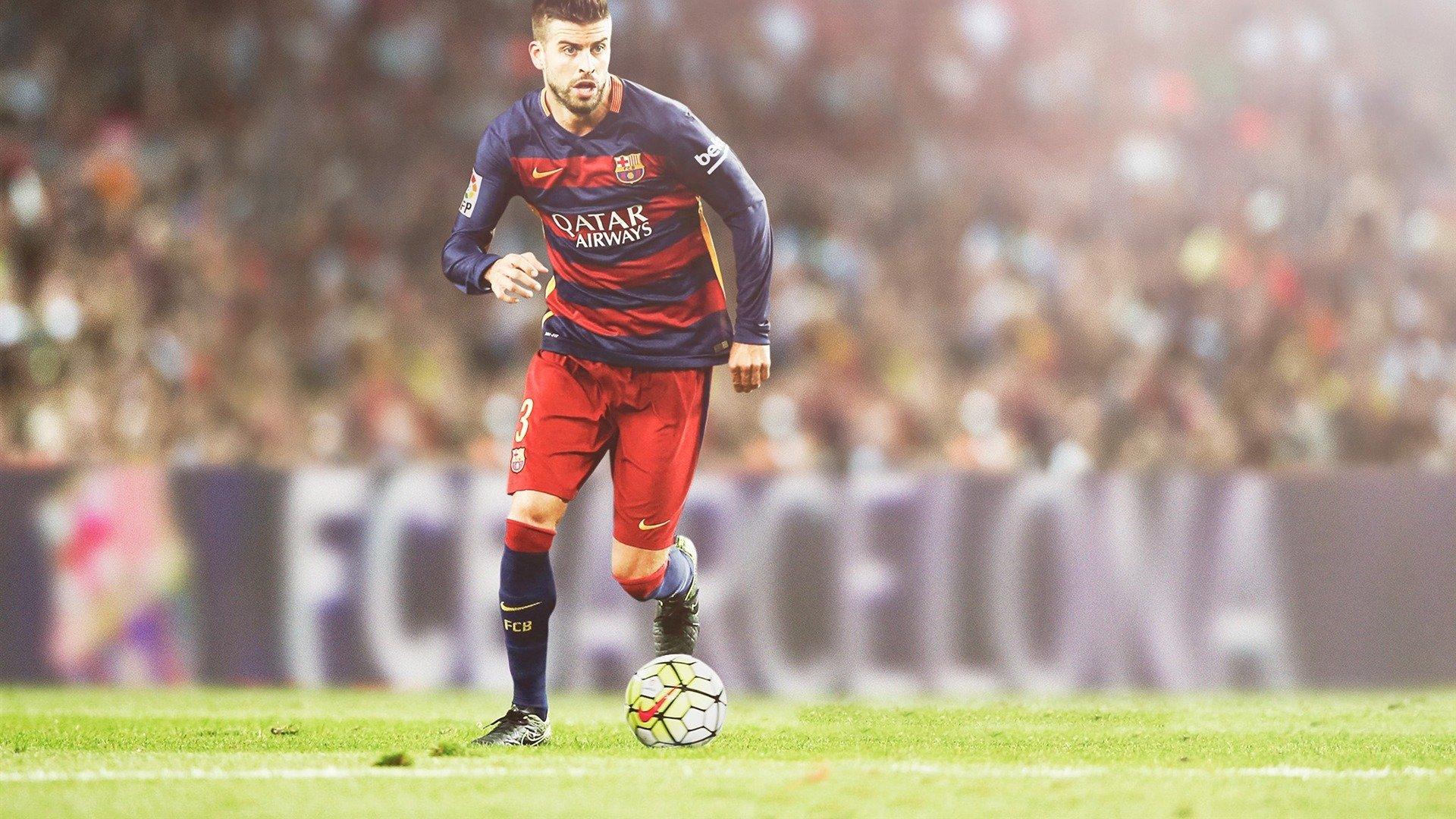

这种对数据的痴迷,甚至扭曲了体育的本质,在足球领域,2025赛季初推出的“AI战术眼镜”能实时分析球员跑位和心率,却导致比赛变成冰冷的数字博弈,一位资深评论员讽刺道:“现在的绿茵场像极了科幻电影——球员盯着虚拟屏幕计算传球角度,观众则通过APP预测下一个进球概率,激情?那只是算法的副产品。”

资本的魔杖:谁在操纵“完美”的幻觉?

体育的商业化本无可厚非,但当资本与科技深度绑定,“入魔”的齿轮便开始加速转动,以篮球为例,2024年北美职业联赛引入的“动态生物力学传感器”能实时优化投篮动作,却也让年薪千万的巨星沦为技术公司的代言工具,一名球队经理透露:“赞助商要求球员必须使用指定设备,否则削减赞助费,我们签下的不是运动员,而是行走的广告牌。”

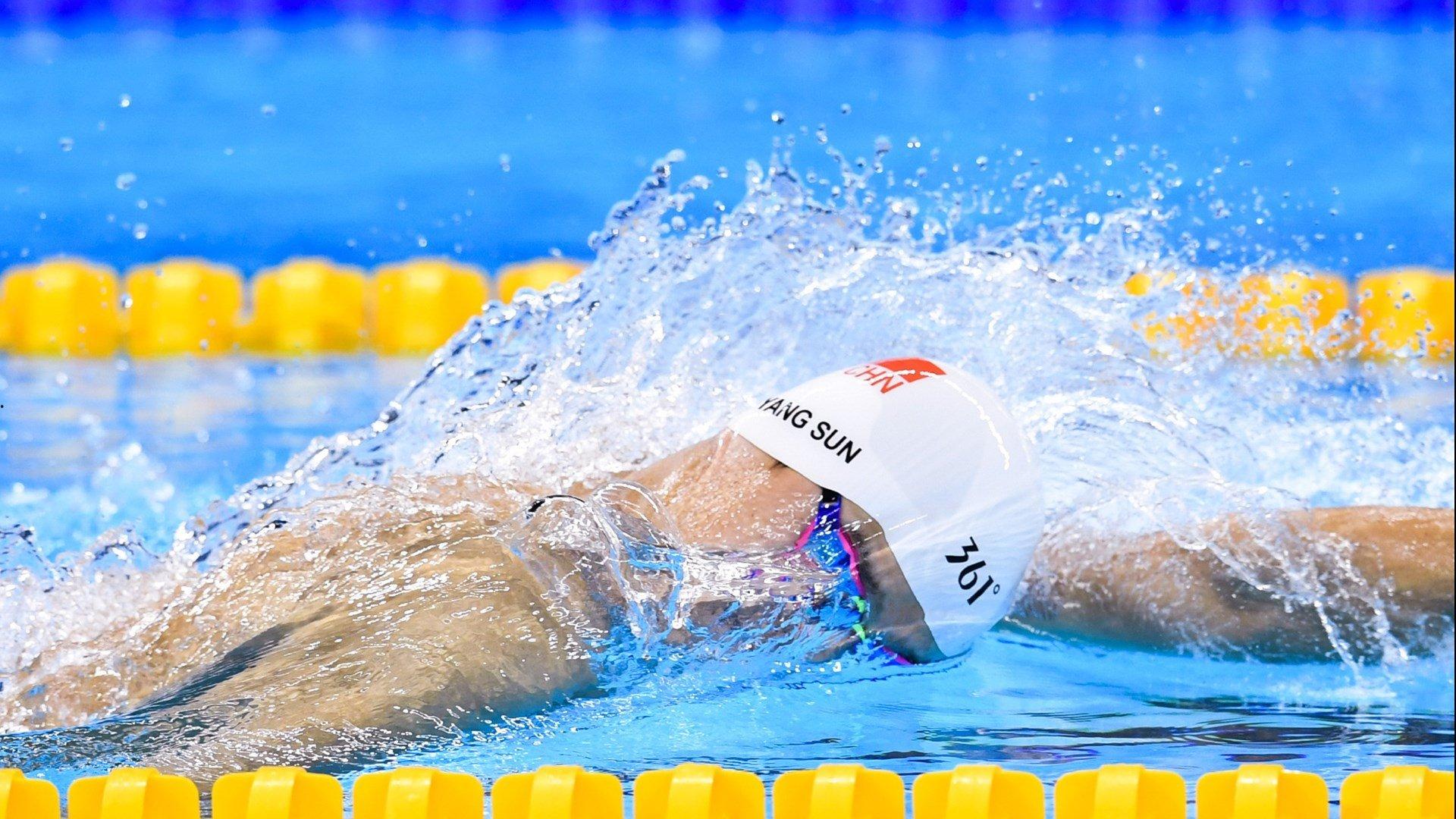

更令人担忧的是,资本催生的“速成神话”正侵蚀基层体育生态,2025年初,某青少年游泳联赛中,14岁选手因模仿职业运动员的“高压氧舱训练法”导致肺功能永久损伤,其父在接受采访时哽咽道:“孩子说‘不想被淘汰’,可我们从未告诉他,冠军背后是无数被透支的人生。”

观众的悖论:渴望真实却追逐幻象

公众既是“走火”的批判者,也是推手,2025年全球体育消费报告显示,超过60%的观众更关注“破纪录瞬间”而非比赛过程,短视频平台将运动员简化为“成绩标签”,撑杆跳高女王伊莲娜·科托娃因拒绝使用新型碳纤维杆备受嘲讽,网友攻击她“阻碍项目进化”,科托娃的回应掷地有声:“体育是人与极限的对话,不是机器与数据的游戏。”

这种分裂的价值观在电子竞技中尤为明显,2025年《星际争霸》世界赛上,韩国选手金敏宇因拒绝植入“神经响应加速芯片”止步八强,赛后他坦言:“如果胜利需要以剥离人性为代价,我宁愿输。”这番言论在青少年群体中引发热议——有人称其为“迂腐的殉道者”,也有人视作“觉醒的灯塔”。

回归体育的本源:在失控前找回缰绳

面对系统性危机,国际奥委会在2025年发布的《体育伦理白皮书》中呼吁“科技谦抑性原则”,主张限制非必要技术介入竞技,新兴的“反数据化运动”在民间悄然兴起:荷兰的“纯人力马拉松”要求选手禁用智能设备,日本的“传统剑道联赛”禁止使用传感器分析动作,这些尝试虽被讥为“怀旧乌托邦”,却重新点燃了关于体育精神的讨论。

正如运动生理学家卡洛斯·门多萨所言:“人类突破极限的渴望永不会消失,但我们需要区分‘辅助’与‘替代’,当技术成为目的而非工具,体育便失去了与生命共鸣的能力。”他的团队正在研究“适应性训练模型”,试图在科学与人性间寻找平衡点——例如通过遗传图谱定制个性化训练方案,而非强行突破生理阈值。

在灰烬中重燃星火

当那位百米冠军因调查无限期停赛时,他在社交媒体上写下一段话:“我曾以为数字是永恒的,直到发现它无法计量眼泪的重量。”这条动态下,一名高中生留言:“我们想看的是跌倒后爬起的勇气,而不是永远完美的机器人。”

或许,体育的未来不在于更快、更高、更强的绝对数据,而在于如何让每一次奋斗都烙印着人性的温度,走火入魔的狂欢终将燃尽,但灰烬中闪烁的,或许是回归初心的星火——那时,体育不再是冰冷的纪录,而是关于跌倒、爬起、再跌倒的永恒叙事。